| 自分の畑に家を建てたい。 農家ではないが農地を相続したたため、宅地にして有効に活用したい。 このような場合は農地法に基づく手続きが必要です。 |

ともに行政書士事務所対応地域

| 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 |

その他近隣地域、お気軽にご相談下さい。

農地を活用する前に|転用の意味と法的ルールを確認

農地法では、「農地」や「採草放牧地」に該当するかどうかを、土地の登記簿上の地目ではなく、実際の利用状況(現況)によって判断します。

つまり、登記上「宅地」や「雑種地」と記載されていても、現地で作物を育てていれば農地とみなされる可能性があります。

農地とは何か?

農地とは、作物を育てる(耕作)目的で使われている土地のことです。

ここでいう「耕作」とは、土地に手間をかけて肥料を与えたり管理を行い、野菜や穀物などを栽培する行為を指します。

- 現在作物が育っている土地はもちろん、

- 一時的に耕作されていなくても、いつでも耕作できる状態であれば「農地」として扱われます(例:休耕地、不耕作地)。

※ただし、自宅の庭で趣味として行う家庭菜園などは、原則として農地には該当しません。

採草放牧地とは?

採草放牧地とは、農地以外の土地であっても、草を刈って家畜の餌にしたり、放牧のために使われている土地のことです。

たとえば、牧草地や放牧場などが該当します。

- 林業と放牧の両方に使われている土地の場合は、樹木の密度(樹冠の疎密度)が0.3以下(=木がまばらで、地面に太陽光がよく届く状態)であれば、放牧地として判断されることがあります。

農地法では、「採草放牧地」も農地と同じように規制対象になります。

つまり、放牧地として認められるかどうかで、農地法の手続きが必要かどうかが変わってきます。

※以下の説明では、便宜上「農地」と表記していますが、実際には「採草放牧地」も含まれます。

転用とは?

農地転用とは、農地を住宅・店舗・駐車場・資材置場など、農業以外の目的に使うことを指します。

なぜ規制が必要なの?

以下の理由があげられます。

- 日本の国土には限りがあるため、土地を無駄なく、効率的かつ計画的に活用する必要があります。

- 安定的な食料供給を維持するには、質の高い農地を保全することが不可欠です。

- 一方で、住宅や工場など農業以外の用途も社会にとって重要であり、農地とその他の土地利用との調和が求められます。

どんな規制があるの?

農地を守りながら、住宅地や工業地などの開発も計画的に進めることで、国土全体の土地利用をバランスよく整えることを目的として以下の規制があります。

- 開発したい場合は、農業にあまり影響がない農地を選ぶよう誘導されます。

- 土地を持っているだけの目的(資産保有や投機)では農地を取得できません。

→ つまり、「使う予定はないが、念のため買っておく」といった取得は禁止されています。

農地法第3条・第4条・第5条の違い

| 条文 | 対象となる行為 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 第3条 | 農地の権利移転(売買・贈与・賃借) | 農地を農地として使う前提で、所有権や賃借権などを移す場合に必要 | ・親が所有する田んぼを、息子に相続ではなく贈与する ・農業法人が近隣の農地を買い足す ・農業者が隣の畑を借りて耕作面積を広げる |

| 第4条 | 自分の農地 | 自分が所有する農地を、住宅・駐車場・店舗など農業以外の用途に変える場合に必要 | ・自宅の隣の畑を駐車場にする ・自分の田んぼに太陽光パネルを設置する ・自分の畑に資材置場を作る |

| 第5条 | 他人の農地 | 農地を取得(売買・賃借など)し、取得後に農業以外の用途に使う場合に必要 | ・空き農地を購入して、アパートを建てる ・農地を借りて、資材置場として使う ・農地を買って、駐車場として運用する |

補足ポイント

- 第3条は「農地のまま使う」前提なので、転用は含みません。

- 第4条は「自分の農地を転用」するケースで、所有者が変わらないのが特徴。

- 第5条は「他人の農地を取得して転用」するケースで、所有権や使用権の移転+転用がセットになります。

- 便宜上表では「売買・贈与・賃借」と記載していますが、農地法第3条の許可対象には、これら以外にも 地上権、永小作権、質権、使用貸借(無償での貸し借り)、その他の使用・収益を目的とする権利の設定・移転 が含まれます。また農地法第5条の権利の取得も同様に広範な権利が対象となります。

農地を売買・贈与・賃借するには(農地法第3条)

農地を 売買(買う・売る)・贈与(あげる・もらう)・賃借(貸す・借りる)など する場合には、農業委員会の許可が必要です。

許可が下りるには、次のような条件を満たしている必要があります。

- 農地をきちんと耕作し、効率的に利用できること

- 農地を持てるのは「農地所有適格法人」に限られること(法人の場合)

- 実際に農作業に従事すること

- 地域の農業と調和が取れていること

農地を取得する場合でも、相続など特別なケースでは農業委員会の「許可」は不要です。

ただし、この場合でも 農業委員会への届出が必要 となります。

届出が必要となる主なケースは次のとおりです。

- 相続で農地を取得したとき

- 時効によって農地の権利を取得したとき

- 法人の合併・分割によって農地を承継したとき

- その他、法律で定められた場合

農地転用(農地法第4条、第5条)の基準

農地を 住宅用地・駐車場・資材置場 などに使うために用途を変えることを「農地転用」といいます。

農地転用には、次のような手続きが必要です。

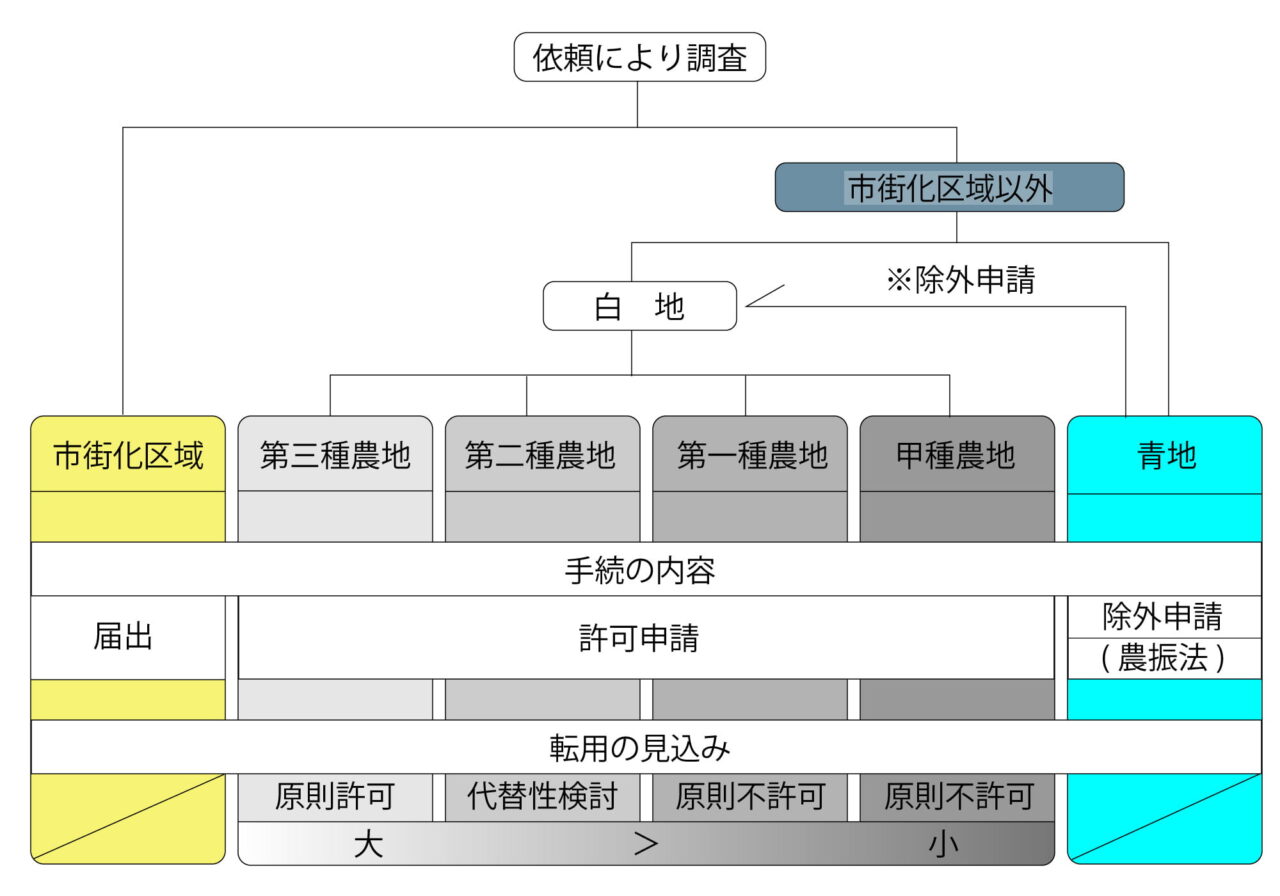

市街化区域以外の場合

都市計画区域の中でも「市街化を抑制すべき区域」として位置づけられており、無秩序な開発を防止し、農地や自然環境の保全を図ることを目的としています。

この区域では、都市的な土地利用を安易に進めることが地域の秩序や環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、農地の転用には許可が必要です。

- 農業委員会の許可が必要

- 転用面積が 4ha(40,000㎡)を超える場合 は、農林水産大臣の許可が必要

許可の基準

農地転用の許可・不許可は、以下の基準で判断されます。

立地基準(農地の位置や性質から判断)

- 農用地区域内農地

- 甲種農地

- 第1種農地

- 第2種農地

- 第3種農地

一般基準(土地の利用や計画の実現性から判断)

- 農地転用が確実に行われるか

- 周辺に悪影響がないよう被害防止措置がとられているか

- 一時的な転用かどうか

市街化区域内の場合

簡単に言えば「これからも街として発展させていく場所」です。

住宅地や商業地、公共施設などが整備されることを前提に、建築や土地利用が比較的柔軟に認められています。

そのため市街化区域内での農地転用は、許可は不要で届出のみとなります。

ただし、次の点に注意が必要です。

- 住宅などを建てる前に 転用届出 を行う

- 1,000㎡以上 の土地に建物を建てる場合は、都市計画法による 開発許可 が必要

- 開発許可後に農地転用届出を行う

農業用倉庫等への転用(例外)

耕作者が、自分で耕している農地に200㎡未満の農業用倉庫を建てる場合は、

農地転用の許可は不要です。

ただし、市町村への届出が必要です。

農地についての考え方

概要

青地(農振農用地)とは

「農業振興地域内農用地区域内農地」のこと。略称「農振農用地」または「青地」。

国が定めた指針に基づき、今後10年以上にわたり集中的かつ優先的に農業利用を確保すべき優良農地として指定された土地。

農業生産を維持するため、農業以外の目的(住宅、店舗、駐車場など)での利用は、法律により最も厳しく制限されています。

農用地区域内の農地転用(農地以外の利用への変更)は、原則として許可されません。

農用地区域からの除外(農振除外)

青地を農地以外の用途に利用する場合、農地法に基づく転用許可の前に、まず農用地区域から除外する手続き(農振除外)が必要です。

この「農振除外」は、優良農地を保護する目的から原則として認められませんが、以下の要件をすべて満たす場合に限り、例外的に除外が認められることがあります。

・農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

・地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

・除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

・効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

・除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

・農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

白地とは

「農業振興地域内農用地区域外農地」のこと。青地に対して「白地」と呼ばれている。

青地と同じ「農業振興地域」内にあるものの、農用地区域(優良農地)には含まれていない農地。

農地の集団性が低い、土地改良事業が実施されていない、などの理由から、青地のような厳格な農業利用の確保が求められていない土地です。

青地と比較すると、農地以外の利用(転用)に関する規制は比較的緩やかです。

農振除外:不要

農地転用:必要

農地であることに変わりはないため、宅地や駐車場などの農地以外の用途に利用する場合は、農地法に基づく農地転用許可(または届出)が必要です。

他法令の許可が必要な場合

農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内で農地を転用する場合

農用地区域からの除外が必要。

都市計画法の開発許可が必要な農地転用を行う場合

開発許可と農地法の転用許可は同時に行います。

ご依頼の流れ

①お問い合わせ

まずはご相談ください。

※農地の所在地・面積が分かる資料(地図・登記簿・公図など)をご準備いただけるとスムーズです。

② 事前調査(有料)

ご提供いただいた資料をもとに、農地の現況や区域区分(市街化区域/調整区域)を確認し、転用や売買等が可能かどうかを調査します。

- 必要に応じて追加資料のご提出をお願いしたり、弊所で代理取得する場合があります

- 調査の結果、手続きが困難な場合でも調査費用は発生いたします

- 調査費用は事前にご案内し、原則として先払いとなります

③ 正式受任(手続き可能と判断された場合)

事前調査の結果、手続きの見込みがあると判断した場合に限り、正式にご依頼をお受けいたします。

④ 業務着手

申請書類の作成・関係機関との調整など、必要な手続きを進めます。

- 原則として着手金を事前にお支払いいただきます

- 業務完了後に残金をご精算いただきます

⑤ 手続き完了

許可取得後、書類一式をお渡しします。

※万が一、申請が不許可となった場合でも、費用は発生いたしますのでご了承ください。

費用

お客様の状況はそれぞれ異なります。

まずはお話をお伺いし、資料を拝見したうえで、最適な手続きと費用の目安をご案内いたします。

事前調査(手続き可能かどうかの確認)

農地の所在地や面積、区域区分(市街化区域/調整区域)などを確認し、転用や売買等が可能かどうかを調査します。

- 調査費用:10,000円〜

- 関係資料取得費:実費相当

※事前調査の結果、手続きが困難な場合でも調査費用は発生いたします。

※正式にご依頼いただいた場合は、下記の申請費用に事前調査費用を含めて精算いたします。

正式受任後の申請費用(目安)

※添付書類の図面は作成済みのものを流用

農地法3条許可 49,500円~

農地法第3条の3第1項届出 33,000円~

農地法4条許可 71,500円~

農地法第4条届出 44,000円~

農地法5条許可 71,500円~

農地法第5条届出 44,000円~

農用地除外 77,000円~

お支払いについて

原則として前金制となりますが、

後払い希望や分割払い、支払い時期・方法のご相談にも柔軟に対応いたします。

所要期間

農地法第3条、4条、5条許可

申請受付後1~2か月

市街化区域の農地転用

届出後1~2週間

開発など他法令の許可が必要な場合は許可日を合わせます。